解像度を上げる

要約

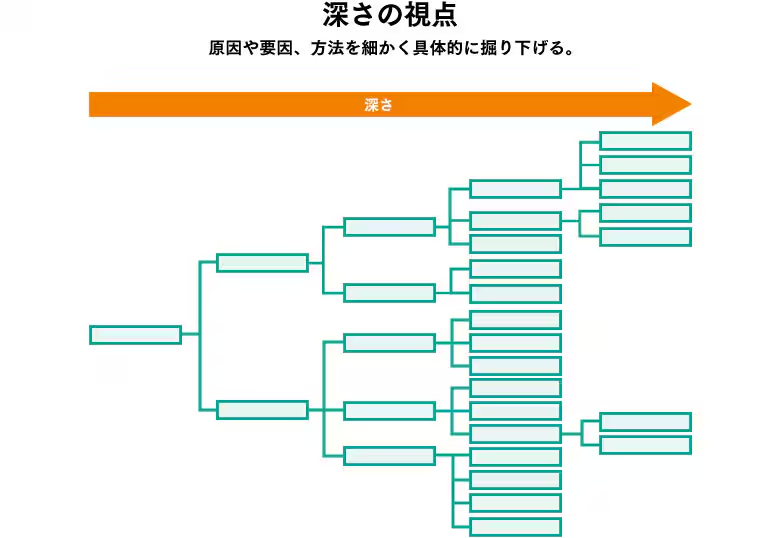

課題に対して時間軸を考慮に入れながら、深く広く構造的に捉えて、課題に最も効果的な解決策を提供できていることが解像度が高い状態

「解像度」という言葉がビジネス上でよく利用されるが、抽象度が高く曖昧な言葉だと感じていた。この文章を見てからクリアになった。深さ・広さということは意識していたことだが、時間軸はあまり意識できていなかったので、常に奥行きも考えていきたい

構造の視点とは、意味のある形でわけ、要素間の関係性やそれぞれの想定的な重要性を把握すること

構造化は得意な方だと感じているが、改めて形式的に構造化をするのではなく、意味があるか?仮説を前に進めることができるか?をより意識していきたい

わかっているところを明確にすることで、まだわかっていないところを把握する

物事を考える際に、わかっていること・わかっていないことを報告することで、不確実性をコントロールできるということを学んだので、「何がわかっていないのか」を常に意識していきたい。

7段階「なぜ」と掘り下げる

「なぜを5回繰り返せ」ということはよく聞くが、日頃の業務でできているか?と問われるとできていないなと感じたので、改めて自戒をこめたいと感じた。また7段階という言葉に「頭を捻りちぎって考えろ」というメッセージを感じたので、引用をした。

FBが得られる最小単位の行動とは何か?

リーンスタートアップのMVP的な考え方も含まれていると思うが、プロダクトだけではなく、仕事や施策においても「学びを得るために最小限に必要なことは何か?」は常に意識したい。必要以上のことに時間をかけるのではなく、必要最低限のことを満たした上で、フィードバックを受ける機会を多くしていきたい。

極端なケースや外れ値、例外に目を向けてみる

帰納法での思考法を利用する時には、極端なケースを集めて、共通項を洗い出せという言葉を見たことがあるが、改めて意識をしたい。例外は真っ先に検討外にするが、違う視点という意味でも目を向けていきたい

すぐにメモを取れる環境にしておく

メモの重要性も改めて認識した。頭の中を整理する・メモという外部容量を使うという意味合いでも、メモを取れる仕組みづくりを整えたい

「そもそも何のためにあるのか」「そもそも必要なのか」「そもそもどうやって作ればいいのか」という問いは前提を見直すために有効

「手段が目的になる」という言葉があるが、目先の施策やプロジェクトに必死になっていると近視眼的になっていくので、前提を常に疑う姿勢でいたい。また、1on1等の会話でもより客観的なフィードバックをしていけるようにしたい。

プレモーテム:未来視点で失敗したと仮定して原因を探る方法

プロジェクトや施策等の不確実性を下げるためにも、逆算思考を利用していきたいと感じた。また、懸念点をステークホルダーに頭出しをしておくだけでも、新たなフィードバックを得られるので、常に失敗するとしたらなぜか?を問い続けたい。

「その質問をすればどういった答えが返ってくるのか」「その時は次に何を聞けば良いのか」という答えと再質問の仮説を持った上で質問をするとより良い質問ができるようになる

シナリオ作成と自分の中では読んでいるが、aという仮説の先に、a-1、a-2、a-3というシナリオを持ってヒアリングすることで、より質の良い時間になるので、常に思考を止めずにいたい

アントレナーシップとは「コントロール可能な資源を超えて機会を追求すること」

最近、「とにかくなんとかする人」になれるようになりたいと感じていたが、制限や枠組みを超えた機会を創り出していきたい

顧客の意見ではなく、事実を聞く

意見と事実を分けるということを自分が利用できることはできるが、顧客の声を分けるということは難しいのかなと再認識した。事実 = 実際の行動としてヒアリングをするようにしたい

解決策の良し悪しは課題に大きく依存する

解決策の前に常に課題があるため、課題がボケていれば、解決策もピンボケする。

以下の本要約でも、課題の解像度を上げることの重要性を感じたので、ぜひご覧ください。

解決策は、発案時に気づいていない可能性を秘めている

- 実はこの解決策はどのような意味を持つのか?

- この解決策がうまくいって、課題が解決できれば何が起こるのか?

- この解決策が本当に解決している課題は何なのか?

- この解決策が生み出す本当の価値は何なのか?

良い問いに出会ったらストックをしているのだが、今回の本でもいい問いに出会ったのでメモをした。

今後、ストックした問いだけを集めた資料を作成したい。

まとめ

本当に良い本に出会えた。「解像度」という抽象的な言葉を科学しており、このような本は定期的に見返していきたい。