コンサルが最初の3年間で学ぶコト(高松智史)

引用と学び

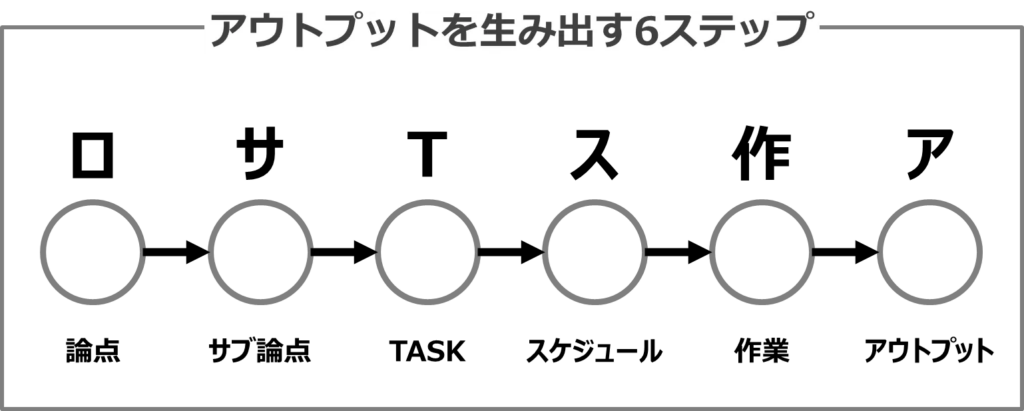

論点→サブ論点→タスク→スケジュール→作業→アウトプットのステップ

「アウトプットまでを逆算して考える」と多く言われるが、具体的に何をしたら良いかわからない時に明確になった。

論点なしにタスクはないし、スケジュールを引かずに作業に入ることもいけないんだなと感じた。

常にこのステップで仕事ができているか?論点に対したタスクができているか?は問い続けていきたい。

相手の思考を汲み取る・トレースする・自らの思考プロセスをアップデートする

mtgの参加者の立場や性格に対してアンテナを立てる

上記の2つの引用は、身近で仕事をする方達が、どのような思考スタイルなのか・スタンスなのかを理解することが重要であることを伝える。

上長はどのような思考をしているのか?どの視点で物事を考えているのか?を意識することが非常に重要。その観点が自分の中になければ、そのポジションにつくことができないからである。

また、mtgにおいてもAさんはリスク思考型であるから、意思決定のトレードオフとなる点を資料に記載しておこうということや、Bさんは開発部長であるから開発観点でのレビューをくださいと事前共有しておくなど、より生産的な会議設定が可能になる。

仕事は人を動かすことで成立するので、動かしたい人をより知っておくことは非常に重要である。

相談後は必ず報告する

仕事に限定した話ではないが、相談した後はその後どのようになったかを報告することが人間としてとても重要だと学ぶ。相談すること自体、相手の時間を奪って行っている行為ではあるので、最低限相談事項がどのように着地したかを報告することを徹底していきたい。

メリデメではなく、評価基準と評価結果を括り出す

メリット・デメリットは人によって変化するため、評価基準(軸)とそれに対する評価で星取表を作るようにしたい

MECEや構造化はあくまでも手段であり、なんの価値も生んでいない

とにかくMECEや構造化に時間をかけることが多いが、あくまでも整理であるため、新たなバリューを生み出しているわけではない。MECEや構造化をした上で、どのようなアクションに移すのか・示唆を出すのかが本命なので、整理段階で満足しないようしたい。

3つ以上並んだら「順番」に意味を持たせる

箇条書きではなく、順番である場合は1 > 2 > 3の順番で重要だと解釈してしまうので、しっかりと意味を持たせたい。意味がない、意図はない場合は、箇条書きを使うや、順不同であるという旨を伝える。

会議で生み出される「材料」は発言だけではない

会議での材料は「発言」以外にも、表情や空気など肌感で感じることも材料になる。参加者によっては、言いたいが言えないことなどもあるので、そこまで汲み取って動けるようなビジネスマンになっていきたい。

詰められた時こそ接近戦

よく注意された後は、気まずい関係になったり、直接話すことが嫌になることがを多いが、それは相手も同じ。詰める方も好き好んでやっているわけではないので、詰められた後こそ、自分からコミュニケーションをとりに行くような接近戦を仕掛けにいきたい。

NAとネクスト論点まで思考する

会議後のNAやその際の論点まで明示できていると、仕事の生産性がとてつもなく上がるのでどこまで先読みをできているか?は常に自分に問い続けていきたい。

テンションは+2をイメージする

特にリモートワークだと、テンションが低めに見えてしまうので、自分が思っている+2くらいのテンション感を持ってmtgに望みたい。不機嫌・無愛想は本当にいいことがない。

Y軸を成長とした時、X軸は上位レイヤーとの会話量

「成長」を目的変数とした時に、最も効果が大きい説明変数は「上位レイヤ(=優秀な方)」との会話量であるということは最近感じていることであるため、常にFBを受けられるような準備をしていきたい。

質問は自分の思考プロセスを入れ込んでクローズドクエスチョンにする

オープンクエスチョンは自分のスタンスを取れていない状態である。自分の仮説を織り込んだ上で仮説をすり合わせにいくような形式で質問をしていきたい。

仕事の設計は30分単位で行う

資料作成に2時間とカレンダーにブロックすることがあるが、ブロック時間をギリギリ使うことになるので、30minの細切れにしてゴールを設定して集中的に仕事に取り組んでいく。

作業は「考える」と「描く」に分ける

資料作成やスライド作成で考える前に、本番の描き作業に入ることがあるが、描く内容を固めた上で、進めると戻しが少ない状態になる。考える際は箇条書きやメモ書きで、考えるに注力できるようにする。

反省する時は言い訳をせずに純度100%が謝る

言い訳も本当にいいことがない。思うことはあっても余計なことは言わず、謝れるようにする。

- メッセージには湿度がある

- 乾かす:抽象的

- 乾いていない:リアルで具体的

メッセージの湿度という新しい概念であったが、確かに、状況によって乾いていない(=生々しい)メッセージを使い分けることが非常に重要だと感じたので、ここも意図を持って使い分けができるようにしたい。

まとめ

仕事の基本がまとまっている本である。意外と基本を教えてもらう機会もないので、とても勉強になった。

初心を忘れないように定期的に読み返すようにしていきたいと思った。