イシューから始めよ(安宅和人)

「イシューから始めよ」は、問題解決の質を劇的に向上させるための思考法を解説した一冊です。著者の安宅和人氏は、マッキンゼーで長年活躍し、現在は慶應義塾大学で教鞭を取る問題解決のエキスパート。本書では、「解の質」ではなく「問いの質」を上げることの重要性を説き、真に価値のある仕事をするための方法論を提示しています。

引用と学び

引用1:問いの質を上げる重要性

「解の質」を上げるのではなく「問いの質」を上げる

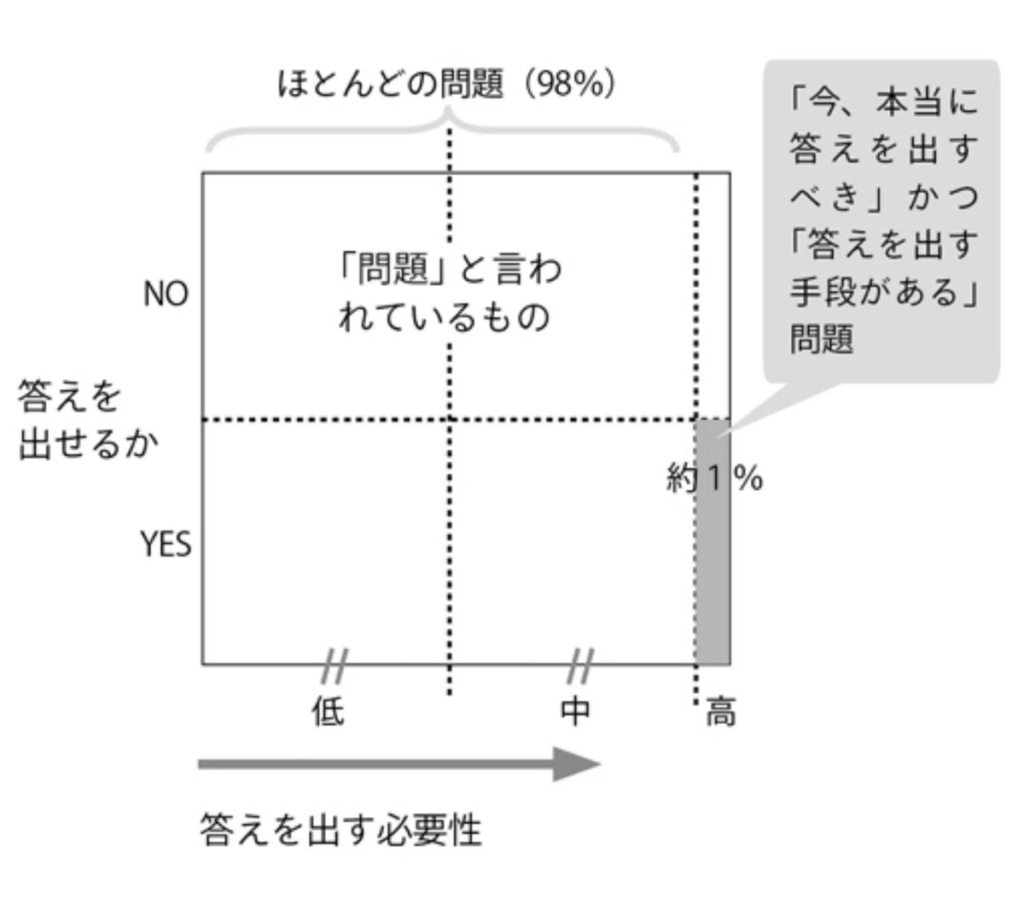

この言葉は、問題解決における最も重要な視点の転換を示しています。多くの人は、問題が与えられたら、その問題を解決する方法を考え、より良い解を見つけようとします。しかし、安宅和人氏は、本当に重要なのは「解の質」ではなく「問いの質」だと指摘します。優れた問いを立てることができれば、その問いに答えることは比較的容易になります。一方、間違った問いに答えることに時間を費やしても、価値のある成果は生まれません。例えば、「売上を上げるにはどうすればいいか」という問いは、一見正しそうですが、実際には「どの顧客セグメントの売上を上げるべきか」という問いの方が、より価値のある解を生み出します。問いの質を上げることで、分析の方向性が明確になり、無駄な作業を排除し、本当に必要なことに集中できるようになります。この視点の転換は、すべてのビジネスパーソンが身につけるべき基本的な思考法です。

引用2:分析の本質

分析とは比較すること

この言葉は、分析の本質を端的に示しています。多くの人は、分析を「データを集めて、グラフや表を作ること」だと考えがちですが、実際には分析とは「比較すること」です。単にデータを集めて可視化するだけでは、分析とは言えません。データを比較することで、初めて意味のある洞察が得られます。例えば、売上の推移を見るだけでは分析になりませんが、前年同期と比較したり、競合他社と比較したりすることで、初めて分析となります。この比較の視点を持つことで、データから意味のある洞察を引き出すことができます。また、比較の軸を変えることで、異なる視点からの洞察も得られます。時間軸での比較、空間軸での比較、カテゴリ軸での比較など、様々な比較の軸を使い分けることで、より深い分析が可能になります。分析とは比較することという原則を理解することで、データ分析の質は劇的に向上します。

引用3:逆算思考の重要性

欲しい結果から逆算してアプローチする

この言葉は、効果的な問題解決のアプローチを示しています。多くの人は、現状から始めて、できることを積み重ねていく「積み上げ型」のアプローチを取りがちです。しかし、安宅和人氏は、欲しい結果から逆算してアプローチする「逆算型」のアプローチの重要性を指摘します。欲しい結果を明確にすることで、その結果に必要な要素が明確になり、無駄な作業を排除できます。また、逆算思考により、各ステップの目的が明確になり、より効率的なアプローチが可能になります。例えば、プレゼンテーションを作る際、最初に「何を伝えたいか」を明確にし、そのために必要なスライドを逆算して作ることで、より効果的なプレゼンテーションができます。この逆算思考は、プロジェクトマネジメントにおいても重要で、プロジェクトの成功を定義し、そのために必要な要素を逆算して計画することで、より確実に成功に近づけます。

引用4:イシューの言語化

イシューは言語化をする

・チームで共通認識を取るため

・どのようにイシューを捉えているか / 何をはっきりさせるか明確にするため

この引用は、イシューの重要性と、それを言語化することの必要性を示しています。イシュー(論点)は、頭の中で考えているだけでは不十分で、必ず言語化する必要があります。言語化することで、チームメンバーと共通認識を持つことができ、同じ方向を向いて作業を進めることができます。また、言語化することで、自分自身もイシューをより明確に理解できるようになります。多くのプロジェクトが失敗する理由は、イシューが明確でないこと、またはイシューが共有されていないことです。イシューを言語化し、チームで共有することで、無駄な作業を排除し、本当に必要なことに集中できます。また、イシューの言語化は、プロジェクトの進捗を確認する際の基準にもなります。イシューに対して、どの程度答えが出ているかを確認することで、プロジェクトの進捗を適切に評価できます。このイシューの言語化は、すべてのプロジェクトにおいて不可欠なステップです。

引用5:仮説検証の逆算アプローチ

「仮説が正しいとするとどんな論理と分析によって検証できるか」と逆算して答える

この言葉は、仮説検証の効果的なアプローチを示しています。多くの人は、仮説を立てたら、その仮説を検証するためにデータを集めようとしますが、これでは効率的ではありません。安宅和人氏は、仮説が正しいとすると、どのような論理と分析によって検証できるかを逆算して考えることが重要だと指摘します。この逆算思考により、必要なデータや分析手法が明確になり、無駄なデータ収集や分析を避けることができます。また、このアプローチにより、仮説の検証可能性も確認できます。検証不可能な仮説は、いくら優れていても意味がありません。検証可能な仮説を立て、その検証方法を逆算して考えることで、より効率的かつ効果的な仮説検証が可能になります。この思考法は、データ分析や市場調査など、様々な場面で活用できます。仮説検証の逆算アプローチを身につけることで、問題解決の効率と質は大きく向上します。

引用6:手札と技の豊かさが価値を生む

「持っている手札の数」と「自分の技となっている手法の豊かさ」がバリューを生み出す人としての資質に直接関わる

この言葉は、ビジネスパーソンとしての価値を生み出す資質を示しています。多くの人は、特定のスキルや知識を身につけることに集中しがちですが、実際には「手札の数」と「技の豊かさ」が重要です。手札とは、使える知識やツール、手法のことで、これが多いほど、様々な状況に対応できます。技とは、実際に使える手法のことで、知識として知っているだけでなく、実際に使える状態になっていることが重要です。手札が多く、技が豊富な人は、様々な問題に対して適切なアプローチを選ぶことができ、より価値のある成果を生み出せます。この手札と技を増やすことは、長期的な投資であり、継続的な学習と実践が必要です。様々な分析手法、思考法、ツールを学び、実際に使える状態にすることで、ビジネスパーソンとしての価値は大きく向上します。この視点を持つことで、学習の方向性も明確になり、より効果的な自己投資が可能になります。

引用7:制約条件を歓迎する姿勢

- 基本課題

課題解決の対象(事業、地域ほか)に対し、十分なインパクトを生み出すために何が解決されなければならないか。すっと書けそうに思うかもしれないが、実際には次の項目以降を整理した上でないとはっきりさせられないことが多い。ここで、先ほど述べたギャップフィル型かビジョン設定型なのかの見極めも必要になる。

- 課題の背景

なぜ今、この課題を検討しているのか。いわゆる文脈や背景だ。これなしで始める議論は空虚になりがちであり、主語が変わっても成り立つような一般的すぎるものになりがちだ。

- 成功の要件

このプロジェクトは何がどうなったら成功したことになるのか、このフェーズは何がどこまでいけばまずまず目標を達成したと言えるのか。これがなければさまよい始めて着地できなくなる。大きなプロジェクトにおいてフェーズやチャンチャンクを刻むというのはまさにこれをやっていることが多いが、これは全体としてもしっかりと考える必要がある。

- 解の検討範囲

そのようなことを検討してもしょうがない、ここまでで考えるという領域が多くの場合あるものだ。たとえば事業戦略において他社との合弁は考えないなどだ。これをプロジェクト開始前に理解しておくことはとても大切だ。

- 制約条件

時間、空間、リソースなど制約条件のないプロジェクトは稀だ。こんなものがあるからと思わずにむしろ歓迎する姿勢が必要だ。建築家の友人は「制約条件がない建物は考えようがない」ともいう。むしろ、それらがヒントにならないか、と思う姿勢が大切だ。

- 意思決定者

どのようなプロジェクトでも判断のガイドライン(例:成功の要件)とは別に重要な舵切りの判断、成功状態を判断する人が具体的にいるものだ。一人とは限らないが、誰が意思決定をし、誰が大きな壁となるのかはしっかりと見極めておく必要がある。あるからと思わずにむしろ歓迎する姿勢が必要だ。建築家の友人は「制約条件がない建物は考えようがない」ともいう。むしろ、それらがヒントにならないか、と思う姿勢が大切だ。

この引用は、制約条件に対する姿勢の重要性を示しています。多くの人は、制約条件を「制限」として捉え、それを避けようとしますが、実際には制約条件は創造性を生み出す源泉となります。建築家の言葉が示すように、制約条件がないと、逆に何を作ればいいか分からなくなります。制約条件があることで、選択肢が絞られ、より創造的な解決策が生まれます。また、制約条件は、問題解決のヒントにもなります。時間の制約があるからこそ、優先順位が明確になり、本当に重要なことに集中できます。リソースの制約があるからこそ、より効率的な方法を考えることができます。この制約条件を歓迎する姿勢を持つことで、問題解決はより創造的で効率的になります。制約条件を「制限」として捉えるのではなく、「創造性の源泉」として捉えることで、より価値のある成果を生み出すことができます。

まとめ

『イシューから始めよ』は、問題解決における根本的な視点の転換を促す一冊です。本書が示すのは、「解の質」ではなく「問いの質」を上げることの重要性、分析とは比較すること、逆算思考の重要性、イシューの言語化、仮説検証のアプローチ、手札と技の豊かさ、制約条件を歓迎する姿勢など、真に価値のある成果を生み出すための思考法です。特に、「解の質」ではなく「問いの質」を上げるという視点の転換は、すべてのビジネスパーソンが身につけるべき基本的な思考法です。この思考法を身につけることで、無駄な作業を排除し、本当に必要なことに集中でき、より価値のある成果を生み出すことができます。問題解決の質を向上させたい、より効率的に仕事を進めたいと考える方には、必読の一冊です。是非読んでください!!